Historische Repräsentationen von Diversität als Standes- und Exklusionsmarker

Durch seine vielseitige Anschlussfähigkeit ist Diversität zu einem populären und meist positiv besetzten Begriff geworden, der theoretisch jedoch weithin unterbestimmt blieb. Seine Paradoxie besteht in der Kollektivierung von Individuen zu homogenen Gruppen bei gleichzeitiger Pluralisierung dieser Gruppen zu nebeneinander stehenden Einheiten – ausdrücklich ohne eine umfassende Universalisierung anzustreben.

(Toepfer 2020, 130)

Eine Dame, die ihr opulentes, im Stile einer Robe de cour gehaltenes Gewand mit breitem, ovalem Reifrock als Angehörige der gehobenen Gesellschaft ausweist, sitzt – eine Kaffeetasse mit Untertasse in der erhobenen Rechten und einen Mops auf dem Schoss – auf einem Visitenstuhl. Von links kommend hat ein Kavalier ihre Linke ergriffen und schickt sich an, sie zu küssen. Die junge Frau allerdings blickt über ihre rechte Schulter hinweg zu einem neben und halb hinter ihr stehenden ,dunkelhäutigen Diener. Der mit einem exotisierenden Turban als ‚Mohrenknabe‘ inszenierte Page hält einen Kredenzteller, auf dem im 18. Jahrhundert verschiedene Genusswaren offeriert wurden (Abb. 1). Die von dem einflussreichsten Meissner Modelleur des 18. Jahrhunderts, Johann Joachim Kaendler, entworfene Porzellangruppe Der Handkuss, 1737, dient hier als Einstieg und Beispiel für die bildkünstlerische Repräsentation von Diversität in der Vor- und Frühmoderne . Die Statuette, für deren Erstellung französische Vorlagen herangezogen wurden (Andres-Acevedo 2023, 62f.), visualisiert mittels Habitus und Positionierung der Figuren sowie der Komposition der Gruppe hierarchisch gedachte Vielfalt durch das Aufrufen von Kategorien wie Ethnizität, Stand oder Geschlecht. In der Inszenierung der kleinen, vermeintlich charmanten Szene, deren häufige Wiederholungen von ihrer europaweiten Popularität zeugen und die als Tafelzier denkbar wäre, werden die hegemoniale Position der am Tisch Versammelten und ihre Herrschaft über ihre aus ‚exotischer‘ Fremde stammende Dienerschaft ebenso wie ihr Verfügungsanspruch über Importwaren wie Tee, Schokolade oder – wie hier – Kaffee ausgestellt.

Als Kunsthistorikerin nehme ich visuell erfassbare, in Hinblick auf Inhalt und Form gestaltete Objekte in den Blick, die in ein kulturspezifisches Netz aus Normen, Traditionen und Erwartungen eingebettet sind. Dieses gilt es ebenso weitestmöglich zu beschreiben bzw. zu rekonstruieren wie die jeweils herrschende Ästhetik sowie die Produktions-, Distributions- und Rezeptionsumstände einer Zeit und Kultur. In der Regel analysiere ich westeuropäische Artefakte, die – nicht zuletzt aufgrund der Tatsache, dass sie als erhaltenswert eingestuft und gesammelt wurden – häufig für eine kulturelle Elite und aus einer Position von Autorität und Macht heraus entstanden sind. Folglich reflektieren sie mehrheitlich hegemoniale Sichtweisen und Einstellungen.

Die oben bereits angesprochene „klassische Triade“ der Diversität – race, class, gender – ist in den vergangenen Jahrzehnten um Aspekte wie sexuelle Orientierung, Alter, Religion, Weltanschauung sowie körperliche und geistige Fähigkeiten erweitert worden. Gemäß dem auf Arbeiten Kimberlé Crenshaws (1989) zurückgehenden, intersektionalen Ansatz sind diese Kategorien nicht isoliert zu betrachten, sondern in ihrem Zusammenspiel und zunehmend aus interdisziplinärer Perspektive zu analysieren (Winker/Degele 2009). Der auf entsprechenden Überlegungen fußende Diversitätsdiskurs (Toepfer 2020) wird in aller Regel mit der Gegenwart oder doch anhand von Phänomenen des 20. Jahrhunderts expliziert und zugleich – selbst in der Forschung – nicht selten mit einem gesellschaftspolitisch-aktivistischen Impetus hin zu einer egalisierten und gerechteren Welt verbunden.

Demgegenüber präsentiert sich die Frage nach gesellschaftlicher Vielfalt in der Vormoderne grundsätzlich anders und wurde nur in Ausnahmefällen als ein Problem wahrgenommen, das es zulösen gilt. Vielmehr kann konstatiert werden: „[D]as Vermitteln und Verhandeln des einander Ähnelns durch Unterscheiden ist Teil der conditio humana und liegt allen Vergesellschaftungen als sozialer Prozess zu Grunde.“ (Dross 2018, 104). Werden historische Artefakte aus diversitätstheoretischer Perspektive in den Blick genommen, zeigt sich zunächst eine Fokusverschiebung: Nicht(primär) Aspekte des Körperlichen und der individuellen Identität stehen im Mittelpunkt, sondern vor allem im Habitus ausgedrückte Kategorien von Stand, Ethnizität und Religion. Die Analyse entsprechender Objekte gewährt Einblicke in Ikonografien, Stereotypik sowie die Persistenz bildlicher Muster und ermöglicht Erkenntnisgewinn insbesondere in Hinblick auf in- und exkludierende Mechanismen, die darin zum Ausdruck gebracht werden. Marginalisierte Personen – hier verstanden als diejenigen Menschen innerhalb einer spezifischen Gesellschaft, die nicht den Eliten zuzurechnen sind, welche Politik, Ökonomie und Kultur dominierten – waren in der Frühen Neuzeit sehr wohl präsent und (größtenteils) sichtbar, hatten allerdings klar definierte und kaum einmal hinterfragte soziale Rollen an der Peripherie der Macht zu erfüllen. Ihre Existenz und regelmäßig negative Kategorisierung wurde dabei stets gemessen an einem zum Paradigma erhobenen heteronormativen Ideal weißer Männlichkeit. Innerhalb der auf „Differenz zielende[n] Semantik Alteuropas“ (Toepfer 2020, 137) im Sinne einer Teilhabe in der ständisch-funktionalen Leistungsgesellschaft als defizitär definiert, wurden sie entsprechend kategorisiert und als Abweichung von einer gottgegebenen Norm beurteilt. Dies rechtfertigte und erklärte ihre Deklassierung gleichermaßen.

Ihren markantesten Ausdruck fanden entsprechende Überlegungen im Konzept der ‚Kette der Wesen‘, der scala naturae, einem Ordnungsmodell, das im späten 16. und 17. Jahrhundert besonders einflussreich wurde. In diesem, teils bis auf die Antike zurückreichenden Versuch einer Weltdeutung wurde allen Objekten ein fester Platz im Universum zugedacht und also eine lineare, leiterartige Abfolge allen Kreatürlichen angenommen, von den auf der untersten Ebene platzierten ‚unbeseelten‘ Mineralien und Pflanzen bis hinauf zu den transzendenten Wesen und schließlich zu Gott (Lovejoy 2015).

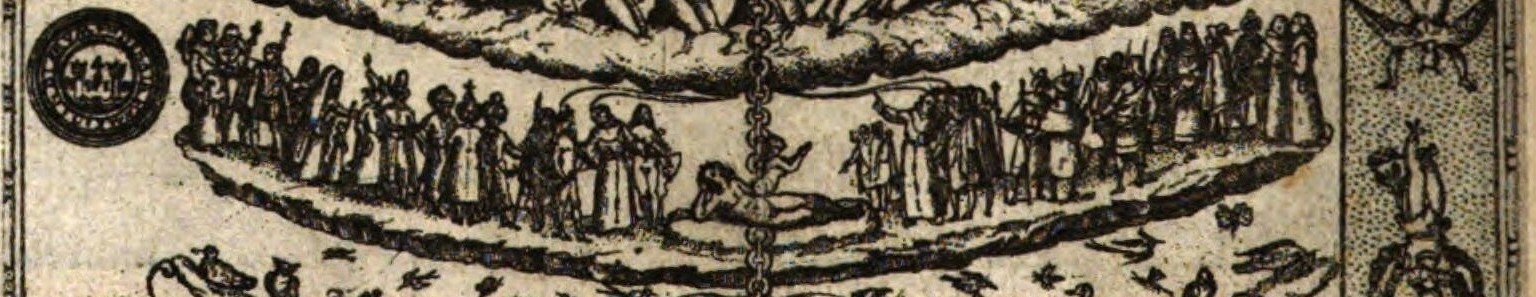

Der Franziskaner Diegode Valadés – 1533 als Sohn eines spanischen Vaters und einer indigenen Mutter geboren, der erste, nach damaliger Nomenklatur als ‚Mestize‘ klassifizierte Mann, der in den Orden eintrat – hat dieses Konzept in seinem 1579 in Perugia veröffentlichten Buch Rhetorica Christiana in eine eindrucksvolle Grafik übersetzt (Abb. 2). Im oberen Teil einer achsensymmetrisch angelegten Komposition entfaltet sich die Visualisierung der Schöpfung ausgehend von der im Typus des Gnadenstuhls repräsentierten Dreifaltigkeit. Die sich unterhalb dieser transzendenten Ebene darbietenden Register inszenieren die Schöpfung in hierarchisch absteigenden Ebenen, die mittels einer Metallkette miteinander verbunden sind. Der unterste Teil des Bildes zeigt eine Darstellung der Hölle – komplett mit Höllenfeuer, Folterszenen und dem Teufel (Gormans 2011).

Valadés: Rhetorica Christiana, Perugia 1579, nach S. 221.

Besonders interessant in Hinblick auf die Repräsentation von Diversität ist hier die dritte Ebene, auf der Valadés die manieristisch leicht überdehnten Menschen platziert (Abb. 3). Im Zentrum dieses Bereichs zeigt er die Erschaffung Evas aus Adams Rippe als Höhe- und Endpunkt des göttlichen Schöpfungsaktes – diese anthropozentrische Weltdeutung wird durch die Tatsache betont, dass die Kette, welche die Ebenen verbindet und die vertikale Mittelachse markiert, eben diese Szene passiert. Sie wird beidseits von ihr zugewandten Menschengruppen flankiert, die in der Mehrzahl durch ihre Kleidung oder deren Fehlen als indigene Figuren und entsprechend – gemäß der katholischen Weltanschauung der damaligen Zeit – als ‚Heiden‘ charakterisiert werden. Zu erkennen sind Personen beiderlei Geschlechts und verschiedener Ethnien, die von den als Mittlerfiguren agierenden Missionaren über die Schöpfungsszene im Zentrum und die Dreifaltigkeit belehrt werden.

Offensichtlich ist jedoch die Anwesenheit einer dergestalt diversen Gruppe keinesfalls ein Zeichen für Gleichheit oder Inklusion; die Präsentation verschiedener Ethnien und Kulturen zeigt nicht nur die Vielfalt von Gottes Schöpfung, sie ist geprägt von Diskursen über Hegemonie und Macht, Hierarchie und interpretative Autorität. Valadés’ historischer Bericht über die Katholisierung Amerikas wird mit dem Eschatologienarrativ verknüpft und rechtfertigt also missionarische Aktivitäten sowie Kolonialisierung. Diversität ist in solchen Beispielen als ein Phänomen aufzufassen, das Imperien inhärent ist (Florin/Gutsche/Krentz 2018, 30) und als hierarchisches Ordnungsmodell fungiert – in diesem Zusammenhang ist spannend, dass man unter den das Hauptbild rahmenden Tondi der Ornamentleisten links die Plus-Ultra-Imprese Karls V. erkennt, der prominenteste Marker des kolonialen Habsburger-Reiches, in dem die Sonne niemals unterging. Diese und vergleichbare Darstellungen zeugen von dem Wunsch nach sinnhafter Ordnung und Kategorisierung, der die Frühneuzeit beherrschte und mit Carl von Linnés Überlegungen zur Klassifizierung der Natur in die Frühmoderne überführt wurde.

Die Betrachtung vormoderner Artefakte unter dem Gesichtspunkt von Diversität lässt demzufolge hegemoniale Normen und Hierarchien, Stereotypisierungen, Vorurteile und Marginalisierungenin den Vordergrund treten. Soziale Identitätskonstruktion blieb dabei lange einem kollektiven Denken verhaftet und zielte (noch) nicht auf die den aktuellen Diskurs dominierenden Individualisierungs- und Identitätsbildungsprozesse. Die Persistenz entsprechender Denkmuster über Jahrhunderte hinweg verdeutlicht Diskriminierungskategorien und ihr Zusammenspiel sowie schließlich die Nachzeichnung wirkmächtiger Transformationsdynamiken.

Teilprojekt: Repräsentation von (kolonialen) Luxusgütern in der englischen Grafik des 18. Jahrhunderts

Am Ausgang der Frühen Neuzeit bildeten sich der moderne Konsum und diverse, auf gegenwärtige Praktiken vorausweisende Strategien der Bewerbung und Vermarktung neuer Produkte für breitere Märkte und Publika aus. Das vielleicht wichtigste Zentrum in dieser zunehmend globalisierter agierenden und von bürgerlichen Werten bestimmten Welt war London. Infolge von Urbanisierung und Industrialisierung sowie der damit verbundenen sozialen und geografischen Mobilität entwickelte sich die britische Hauptstadt zu einer Metropole, in der unterschiedlichste Schichten nebeneinander agieren und sich Teilöffentlichkeiten etablieren konnten. Die daraus resultierende – insbesondere in der Druckgrafik der Zeit auch visuell ausgedrückte – Vielfalt von Menschen, Berufen, Ethnien, Religionen und die Multiplikation von Kulturen resultierte in einem an den Wünschen von Verbraucher:innen orientierten Angebot und provozierte Versuche der Homogenisierung, Einhegung und Disziplinierung seitens der Herrschenden (Brewer 1995).

In Londo netablierte sich eine historisch bemerkenswerte Gleichzeitigkeit von Hofkultur und bürgerlichen Ordnungen; neben der rasch wachsenden urbanen Schicht von Konsument:innen mit hoher Kaufkraft, erschienen weitere Gruppen potenzieller Kund:innen mit mittleren und geringeren Einkommen. Gesellschaften und Publika orientierten sich entsprechend zunehmend an einem „Marktparadigma“, das sich den heterogenen Konsumbedürfnissen von Individuen anzupassen verstand (Toepfer 2020,139). Kunstsoziologisch traten Hofkünstler in den Hintergrund; das Arbeiten für den freien Markt begann ebenso zur Regel zu werden wie das Aufkommen vonK ünstler-Entrepreneurs wie William Hogarth, der sein ‚Erzeugnis‘ vom Entwurf bis zum Vertrieb unter seine kreative Kontrolle zu bringen vermochte.

Verschiedene Waren und Produktgruppen, die damals dem Luxussegment zuzurechnen waren (z. B. Kaffee, Tabak, Tuch, Porzellan), spielten eine wichtige Rolle in der Herausbildung sowohl der persönlichen alsauch der regionalen und nationalen Identität. In Oppositionsgruppen von Stadt und Land – nationaler und internationaler Produktionsstätten – England/Frankreich, um nur einige zu nennen, offenbaren sich dabei pointierte Friktionen. Kritiker griffen die Problematik des ‚neuen‘ Luxus auf und diskutierten Unterschiede zu älteren Luxusdiskursen. Unter dem Dictum „A Nationof Shopkeepers“ (Ausst.Kat. Oxford 2001) erfolgte die Verflechtung von Handelsmachtmentalität und einem Nützlichkeitsdiskurs, die im Aufbau des Britischen Empires kulminierte und in Bernard Mandevilles Bienenfabel (1714/1723) ihren wohl markantesten Ausdrucks fand. Der Autor argumentierte darin, dass nicht die seit der Antike herausgestellten Tugenden wie Genügsamkeit, Strebsamkeit oder Beherrschtheit die Prosperität der Gesellschaft beförderten, sondern vielmehr der Wunsch nach Luxus, die Freude an Überfluss und Verschwendung, sogar kriegerische Auseinandersetzungen und die Ausbeutung anderer (Busche 2001).

Insbesondere die Bewerbung und visuelle Inszenierung des Gebrauchs bestimmter Waren im 18. Jahrhundert können – wie die hier an den Anfang gestellten Kaendler-Gruppee xpliziert – als Indikatoren entsprechender Aushandlungsprozesse gelesen werden. Sie erlauben beispielsweise eine duale Genderformierung, die In- und Exklusion von Individuen oder spezifischen Bevölkerungsgruppen sowie die innerhalb von Gesellschaften wirksam werdenden Hierarchien abzulesen. Durch ihren Preis und/oder die Materialität, künstlerische und handwerkliche Gestaltung oder Qualität von Handelsgütern erfolgte die gezielte Ansprache bestimmter Schichten und das Konstrukt einer spezifischen Vorstellung idealer Bürgerkultur, die in ihrer Engführung vermeintlich selbstverständlich Menschen, die diesen Konzepten nicht entsprachen, die Teilhabe verweigerte: eine Fort- und Umschreibung von Jacob Burckhardts „Entdeckung der Welt und des Menschen“ mit neuen Mitteln.

Die formalstilistische Untersuchung entsprechender Artefakte verspricht vertiefte Erkenntnisse in die Historizität und Wandelbarkeit von Normen und Kategorien (Florin/Gutsche/Krentz 2018, 31) sowie in die Visualisierung von Unterschieden als Basis sozialer Kategorisierung. Die Analyse von Narrativen und Ikonografien legt die Inszenierung von In- und Exklusion, Agency und Teilhabe offen. Damit wird sichtbar, wie historische Bildpraktiken soziale Ordnung nicht nurspiegeln, sondern aktiv herstellen.

Bibliografie:

Andres-Acevedo, Sarah-Katharina: Die autonomen figürlichen Plastiken Johann Joachim Kaendlers und seiner Werkstatt zwischen 1731 und 1748. Stuttgart 2023.

Ausst.Kat. Oxford, Bodleian Library, 2001: A Nation of Shopkeepers. Trade Ephemera from 1654 to the 1860s in the John Johnson Collection. An Exhibition in the Bodleian Library. Oxford 2001.

Brewer, John: „’The most Polite Age and the most vicious.’ Attitudes towards Culture as a Commodity, 1660-1800“. In: Bermingham, Ann / Brewer, John(Hg.): Consumption of Culture. Image, Object, Text. London 1995, S. 341–361.

Busche, Hubertus: „Von der Bedürfnisbegrenzungsmoral zur Bedürfniskultivierungsmoral. Alte Ethik und neue Ökonomie bei Bernard Mandeville“. In: Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie 87 (2001), S. 338–362.

Crenshaw, Kimberlé: „Demarginalizing the Intersection of Race and Sex: A Black Feminist Critique of Antidiscrimination Doctrine“. In: The University of Chicago Legal Forum 1989, S. 139–167.

Dross, Fritz: „Medizinische Konstruktionen von Diversität am Beispiel der Lepra im 16. Jahrhundert“. In: Florin, Moritz / Gutsche, Victoria / Krentz, Natalie (Hg.): Diversität historisch. Repräsentationen und Praktiken gesellschaftlicher Differenzierung im Wandel. Bielefeld 2018, S. 103–120.

Florin, Moritz / Gutsche,Victoria / Krentz, Natalie: „Diversity – Gender – Intersektionalität. Überlegungen zu Begriffen und Konzepten historischer Diversitätsforschung“. In: dies. (Hg.): Diversität historisch. Repräsentationen und Praktiken gesellschaftlicher Differenzierung im Wandel. Bielefeld 2018, S. 9–31.

Gormans, Andreas Johannes: „‘Die Kette der Wesen‘ aus der Rhetorica Christiana des Fray Diego Valadés, Perugia 1579“. In: Markschies, Christoph / Reichle, Ingeborg / Brüning, Jochen u. a. (Hg): Atlas der Weltbilder. Berlin 2011, S. 190–197.

Lovejoy, Arthur O.: Die große Kette der Wesen. Geschichte eines Gedankens. Aus dem Amerikanischen von Dieter Turck. Frankfurt am Main 20153 (1933).

Toepfer, Georg: „Diversität. Historische Perspektiven auf einen Schlüsselbegriff der Gegenwart“. In: Zeithistorische Forschungen/Studies in Contemporary History 17/1 (2020), S. 130-144; https://doi.org/10.14765/zzf.dok-1767.

Winker, Gabriele / Degele, Nina: Intersektionalität. Zur Analyse sozialer Ungleichheiten. Bielefeld 2009.