Verstrickungen von Diversität, Tabu und Machtgefällen im Kontext Deutsch als Fremdsprache/Deutsch als Zweitsprache (DaF/DaZ)

Vorbemerkung

„Mein Zugang“ ist keiner, den ich mir im Alleingang erarbeite, sondern einer, der im Fachkontext DaF/DaZ verortet ist und erst im Austausch mit Kolleg*innen möglich wird. Die folgenden Ausführungen stehen vor allem in Verbindung einer intensiven Zusammenarbeit mit Prof. Dr. Renate Riedner (Masaryk University, Brno, Tschechien). Ich verstehe diesen Zugang entsprechend als einen gemeinsamen, im Dialog stehenden.

Wiener Thesen als Orientierungsrahmen zur Teilhabe mit Deutsch

Im Kontext Deutsch als Fremd- und Zweitsprache bieten die „Wiener Thesen zur Sprachpolitik (de Cillia et al. 2023), erarbeitet von ausgewiesenen Expert*innen aus dem amtlich deutschsprachigen Raum, eine aktuelle Orientierung zur gesellschaftlichen Teilhabe mit Deutsch. Das Thema Diversität wird in den Thesen E (Deutsch in der Hochschule), F (Deutsch in der Erwachsenenbildung) und I (Deutsch im beruflichen Kontext) explizit aufgegriffen, sowohl als relevant für die Darlegung der Spannungsfelder, als auch im Rahmen von konkreten Empfehlungen. Die entsprechenden fünf Stellen lauten:

1) [These E/Deutsch in der Hochschule/Spannungsfelder] Zudem sieht sich jeglicher Deutschunterricht mit der Notwendigkeit konfrontiert, die gesamtgesellschaftliche Mehrsprachigkeit und Diversität widerzuspiegeln. Diversität nimmt weiterhin zu, dementsprechend gilt es, die kulturreflexive Kompetenz der Lehrenden auszubauen. Dies gilt für den DaF- und den DaZ-Unterricht an Hochschulen gleichermaßen. (de Cillia et al. 2023: 28 – Hervorhebung SHM)

2) [These E/Deutsch in der Hochschule/Empfehlungen] Die Diversität von Migrationsgesellschaften, wie sie für die DACH+-Länder kennzeichnend ist, muss sich in den Inhalten der Deutschvermittlung im Hochschulkontext und in entsprechenden Förderprogrammen für die Forschung niederschlagen. (de Cillia et al. 2023: 28 – Hervorhebung SHM)

3) [These F/Deutsch in der Erwachsenenbildung/Spannungsfelder] Individuelle (Kommunikations-)Bedürfnisse und Diversitätsmerkmale der Lernenden werden wenig berücksichtigt. (de Cillia et al. 2023: 29 –Hervorhebung SHM)

4) [These F/Deutsch in der Erwachsenenbildung/Empfehlungen] Angebote, Ansätze, Methoden und Lehr-/Lernmaterialien für die Erwachsenenbildung sollen die Diversitätsmerkmale, die unterschiedlichen Bedürfnisse sowie die mehrsprachigen Ressourcen der Lernenden berücksichtigen. (de Cillia et al.2023: 29 – Hervorhebung SHM)

5) [These I/Deutsch im beruflichen Kontext/Spannungsfelder] Berufsbezogene Deutschcurricula stehen in einem Spannungsverhältnis zwischen der Vermittlung arbeitsplatzbezogener und allgemeinsprachlicher Kenntnisse. […] Arbeitsweltliche Inhalte sind dabei als Form kulturellen Lernens und Brücke zur ästhetischen Aneignung zu sehen, die eine zunächst rein extrinsische Motivation zum Deutscherwerb intrinsisch verstärken können. Angesichts der zunehmenden kulturellen wie sprachlichen Diversität gehört dazu auch eine größere, zumindest rezeptive Varietätenkenntnis und -toleranz. (de Cillia et al. 2023: 33 –Hervorhebung SHM)

Diese Zusammenstellung lässt mehrere Foki erkennen, die sich in Bezug auf Diversität und das Lehren und Lernen von DaF/DaZ ableiten lassen: So wird in 1) ein allgemeingesellschaftlicher Lernbedarf für Lehrende konstatiert, während 2) und 5) stärker von Diversität als Lerngegenstand für Kursteilnehmer*innen auszugehen scheinen. Die Aspekte in 3) und 4) schließlich referieren auf die Diversität von Kursteilnehmer*innen selbst, die im Kontext DaF/DaZ zu berücksichtigen seien. Damit ist der Diversitätsbegriff weder klar definiert und konturiert noch wird er weiter hinterfragt. Der Versuch, genau dies zu tun, zeigt jedoch, wie viele Fragen hier zu beantworten sind, dass es keine einfachen Antworten gibt und dass die Suche nach Antworten z.T. in Widersprüche führt.

Das In-Frage-Stellen und Aufspüren von unterschiedlichen Positionierungen und inhärenten Annahmen ist für das von mir geteilte Verständnis von Diversität zentral und wesentlich: Es geht um genau diesen Prozess. Dies soll im Folgenden exemplarisch erläutert werden.

Vergegenwärtigen des Diversitätsverständnisses im Kontext DaF/DaZ

DaF/DaZ hat sowohl eine gesellschaftlich-politische Komponente als auch eine gesellschaftlich-individuelle. Das bedeutet auch für das Thema Diversität, bei dem es um die Rechte von strukturell benachteiligten Gruppen geht, dass dieses einerseits gesellschaftlich-politisch verankert ist, nämlich in Menschenrechten und Verfassungen. Andererseits geht es um eine gesellschaftlich-individuelle Verortung, konkret um Akzeptanz und Toleranz im gesellschaftlichen Miteinander. Da gerade DaF einen globalen Kontext betrifft, wird mit Blick in unterschiedliche Verfassungen und auf unterschiedliche Normalitätsannahmen rasch deutlich, dass hier Vorstellungen und Interessen konfligieren bzw. konfligieren müssen, einerseits konkret auf Verfassungsebene, andererseits in Bezug auf ungeschriebene Gesetze: Beides ist weltweit nicht einheitlich abzuhandeln. Dies kann an dem Beispiel eines Opel-Werbeplakates verdeutlicht werden (Abb. 1), das in der vom Goethe-Institut herausgegebenen Zeitschrift Fremdsprache Deutsch (Hägi/Schweiger 2015), mit Blick vor allem auf den damaligen russischen Absatzmarkt, zensiert und in einen mehr als unglücklich formulierten Fußnotentext (Schweiger/Hägi/Döll 2015: 10) abgerutscht ist (vgl. dazu ausführlich Hägi-Mead 2017, s. auch Altmeyer 2017: 16).

Bei diesem Beispiel wird deutlich, dass das Thema Diversität, verstanden als eine Auseinandersetzung mit (fehlenden) Rechten strukturell benachteiligter Gruppen, eng verwoben ist mit Tabus. Das Tabu-Raster (Abb. 2) zeigt, dass bei Tabus eine wichtige Unterscheidung darin liegt, ob sie Individuen in ihrer Privatsphäre schützen (Quadrant I) oder ob es sich um Tabus handelt, bei denen es um machtvolle Grenzüberschreitungen und Intimsphärenverletzung geht (Quadrant II). Bei letzteren werden Täter*innen geschützt, während die als Opfer betroffenen Personen aufgrund von Tabuisierung, hegemonialen Verhältnissen und Sanktionierungsgefahren ihre Verletzungen entweder nicht ansprechen können oder nicht gehört werden. Genau um diesen Bereich des zweiten Quadranten geht es, wenn wir von Diversität im Sinne von fehlenden Rechten von strukturell benachteiligten Gruppen sprechen: An der Stelle sind Tabus zu brechen, damit eine Verschiebung zu Quadrant III passieren und gesellschaftliche Entwicklung im Sinne von Diversität stattfinden kann.

Sichtbarmachen von migrationsgesellschaftlicher Diversität in Unterrichtsmaterialien: Anspruch und Möglichkeiten

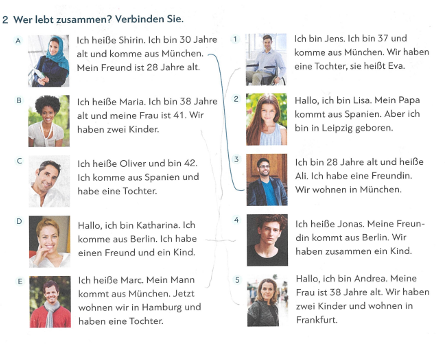

Bereits vor Verabschiedung der Wiener Thesen wird, hier illustriert am Beispiel einer (unhinterfragt) ‚normalen‘, unmarkiert weißen und heteronormativen Familie (Abb. 3), konstatiert, dass in Lehrwerken für DaF/DaZ die reale Vielfalt nicht oder zu wenig abgebildet wird (vgl. Büchsel 2021: 135f.). Vielfalt leben (Büchsel 1998), auf Initiative der Berliner Volkshochschulen als Ergänzungsmaterial für das Schritte konzipiert, will die Migrationsgesellschaft in ihrer Vielfalt besser abbilden und so den Kursteilnehmenden Identifikationsangebote machen (dies entspricht auch der Empfehlung in These F, s. oben). Die Umsetzung ist in den Abbildungen 4 und 5 erkennbar.

In einer Open-Space Veranstaltung (Döll/Hägi-Mead/Riedner 2025) haben wir die Teilnehmenden (vorwiegend DaF-/DaZ-Lehrende) gebeten, mit uns in einer Mentimeter-Umfrage ihre Überlegungen zu diesem Beispiel aus dem Arbeitsmaterial zu teilen. Wir fragten danach, wie sie das Arbeitsmaterial einschätzen und welche Reaktionen sie bei den Lernenden ihrer Zielgruppe erwarten. Die Reaktionen sind vielfältig, an unterschiedlichen Pol-Enden und dazwischen zu verorten, sowohl die emotionale Einschätzung (Sehr gut! vs. Unangenehm.) als auch die inhaltliche Bezugnahme. Letztere zeigt sich differenziert und durchaus kritisch. So wird etwa darauf hingewiesen, dass

· sich internationale Studierende durchaus weiterhin diskriminiert fühlen könnten, nach dem Motto „natürlich ist Shirin mit Ali zusammen“;

· die Darstellung etwas zu bunt, erzwungen, durchaus auch stereotyp sei;

· die dargestellten Beispiele bei weitem keine Vollständigkeit abbilden (es fehlen: die ‚traditionelle‘ Vater-Mutter-Kind-Konstellation, Altersdiversität, asiatisch gelesene Personen, ‚hässliche‘ oder kranke Menschen, Paare unterschiedlicher Herkunft, Nicht-Paare, …);

· Lernende den Eindruck erhalten könnten, erzogen werden zu müssen.

Dieser kleine Einblick in Unterrichtsmaterialien und in die Diskussion im Open-Space sollen einen ersten Eindruck darüber geben, wie Lehrpersonen weltweit zum Thema Diversität herausgefordert werden. Deutlich wird, dass es nicht die eine Definition, Handhabung und Umsetzung gibt und auch, dass, trotz bester Absichten, blinde Flecken und die Möglichkeiten, zu diskriminieren, bleiben.

Statt Antworten zu geben, geht es vielmehr darum, Fragen zu stellen, etwa:

· Wird die deutschsprachige Gesellschaft adäquat präsentiert?

· Wäre eine „adäquate Repräsentation“ „gesellschaftlicher Realitäten“ möglich?

· Werden hier nicht ggf. auch Tabus berührt? Wie gehe ich damit um?

· Welche Selbst- und Fremdbilder werden vermittelt?

· Wie gehe ich mit möglichen Konflikten, die aus der Auseinandersetzung mit dem Material resultieren können, um?

· Wie lässt sich Vielfalt abbilden ohne nicht auch gleichzeitig Ausschlüsse zu produzieren?

· Was muss wer lernen? Wer bringt wem Diversität bei?

· Wem wird was unterstellt? Wer darf für wen sprechen?

· …

Herausforderungen einer diversitätssensiblen Didaktik

May Ayim (1985)

exotik

nachdem sie mich erst anschwärzten

zogen sie mich dann durch den kakao

um mir schließlich weiß machen zu wollen

es sei vollkommen unangebracht

schwarz zu sehen

Das Problematische, das im vorherigen Abschnitt exemplarisch herausgearbeitet wurde, entsteht, wenn das Thema Diversität im und für den Kontext DaF/DaZ in das charakteristische Design kommunikativer Sprachdidaktik integriert wird. Gemeint ist damit ein Lehr-Lerndiskurs, der von einem Wissensgefälle zwischen Lehrenden und Lernenden ausgeht, in dem auch die Rederechte ungleich verteilt sind. Dies zeigt sich darin, dass Kursteilnehmende so positioniert werden, dass sie in die Rolle gedrängt werden, ‚Diversität‘ lernen zu müssen. Es besteht also bei der Umsetzung der Wiener Thesen in Bezug auf Diversität auch die Gefahr zu belehren, während im Kontext DaF/DaZ, nicht zuletzt in eben diesen Wiener Thesen herausgearbeitet, Dialog und Ermächtigung als erstrebenswerte Ziele gelten.

Indem Wirklichkeitserzählungen (vgl. Abb. 3, 4, 5) einerseits Authentizität und andererseits Allgemeingültigkeit suggerieren, wird die didaktische Absicht dahinter (zu belehren) gleichzeitig verschleiert. Dadurch, dass in den Aufgabenstellungen Lernende nicht selbst zu Erzählenden werden (können bzw. dürfen), ist in so konzipierten Unterrichtsmaterialien zwar eine Vielfalt der Themen gewährleistet, nicht aber eine Vielfalt der Stimmen. Das zeigt auch folgendes Beispiel (Abb. 6):

Beispielen, wie dem oben stehenden (Abb. 6), ist zwar eine dahinterstehende gute Absicht anzumerken. Bei der Umsetzung werden jedoch sämtliche von Claire Kramsch schon 2011 umsichtig aufgestellten Forderungen ignoriert, die da wären:

1. Nutze kommunikative Aktivitäten zur Reflexion über die Beschaffenheit von Sprache, Diskurs, Kommunikation und Vermittlung.

2. Achte auf das, was ungesagt bleibt oder vielleicht sogar unaussprechbar ist, weil es politisch inkorrekt oder verstörend ist.

3. Nutze jede Gelegenheit, um Komplexität und Mehrdeutigkeit aufzuzeigen.

4. Sprich nicht nur die kognitiven Fähigkeiten der Schüler*innen an, sondern auch ihre Emotionen.

(Kramsch 2011: 364, Übersetzung SHM)

Eine diversitätssensible Didaktik, so wie wir sie verstehen (ausführlich hierzu Riedner i. Dr.), will hingegen eine Vielfalt der Stimme zeigen und entstehen lassen. Eine diversitätssensible Didaktik ist eine zuhörende, eine, die Erzählräume für Lernende öffnet. So könnten Aufgabenstellungen zu den oben erläuterten Themen lauten:

· Welche Geschichten würden Sie erzählen? Oder:

· Entwerfen Sie Figuren, mit denen Sie gesellschaftliche Diversität darstellen würden.

· …

Literatur

Altmeyer, Claus (2017): Landeskunde im Globalisierungskontext. Wozu noch Kultur im DaF-Unterricht? In: Haase, Peter / Höller, Michaela (Hrsg.): Kulturelles Lernen im DaF/DaZ-Unterricht. Paradigmenwechsel in der Landeskunde. Göttingen: Universitätsverlag, 3-222. (=Materialien Deutsch als Fremdsprache Band 96).

Ayim, May (2021): exotik [1985]. In: Dies.: blues in schwarz weiss & nachtgesang. gedichte. Münster: Unrast, 74.

Büchsel, Almut (2018): Vielfalt LEBEN. Deutsch als Zweitsprache A1-A2. Kopiervorlagen. München: Hueber.

Büchsel, Almut (2021): Teilhabe durch Deutschlernen? Präsentation von Vielfalt im Deutschunterricht. In: Achour, Sabine / Gill, Thomas (Hrsg.): Politische Bildung und Flucht – ein Paradigmenwechsel?! Frankfurt/M.: Wochenschau, 135-140.

de Cillia, Rudolf, Draxl; Anna-Katherina; Fritz, Thomas u. a. (2023): »Wiener Thesen zur Sprachenpolitik«. In: Fritz, Thomas; Sorger, Brigitte; Schweiger, Hannes u. a. (Hrsg.): IDT 2022:*mit.sprache.teil.haben, Bd. 5, Sprachenpolitik und Teilhabe. Berlin: Erich Schmidt Verlag, 19–40. https://doi.org/10.37307/b.978-3-503-21110-4.02

Döll, Marion / Hägi-Mead, Sara / Riedner, Renate (2025): Man wird ja wohl noch [sagen] dürfen: Verstrickungen von Diversität, Tabu und Machtgefällen im DaF/DaZ-Kontext. Open-Space Veranstaltung. IDT-Fachprogramm, Dienstag, 29.07.2025, 10:30-13:00. https://web-eur.cvent.com/event/cf61b196-fdd3-4698-8625-19bc4c47d66e/summary?session=72447b52-3b45-4769-b66b-f916eb193a54

Hägi-Mead, Sara (2017): Umparken im Kopf - Konstruktive Überlegungen zu Tabus und heiklen Themen in Lehrwerken und Unterrichtsmaterialien. In: Haase, Peter / Höller, Michaela (Hrsg.): Kulturelles Lernen im DaF/DaZ-Unterricht. Paradigmenwechsel in der Landeskunde. Göttingen: Universitätsverlag, 209-235. (=Materialien Deutsch als Fremdsprache Band 96).

Hägi-Mead, Sara (2018): Unverblümt und durch die Blume. Wenn Tabus (nicht) angesprochen werden. In: Der Deutschunterricht. 6/2018, 84-87.

Hägi, Sara / Schweiger, Hannes (Hrsg.) (2015): Landeskundeund kulturelles Lernen. Fremdsprache Deutsch, Heft 52.

Kramsch, Claire (2011): The symbolic dimensions of the intercultural. Language Teaching, 44, 354-367. doi:10.1017/S0261444810000431

[Opel]aum (2014): Opel regt zum „Umparken“ an. https://www.auto-medienportal.net/artikel/detail/25169 (Zugriff: 10.09.2025).

Schritte plus neu. Deutsch als Zweitsprache für Alltag und Beruf. Kurs- und Arbeitsbuch 1. A1.1. München: Hueber.

Schweiger, Hannes / Hägi, Sara / Döll, Marion (2015): Landeskundliche und (kultur-)reflexive Konzepte. Impulse für die Praxis. Fremdsprache Deutsch 52, 3–15.

Riedner, Renate (im Druck): Migration erzählen? Zu den Möglichkeiten einer subjektivierungs-theoretisch reflektierten DaZ-Didaktik der kreativ-poetischen Mitgestaltung in der Erwachsenenbildung. In: Dobstadt, Michael (Hrsg.): Literarische Textualität und ästhetische Medialität in Deutsch als Zweitsprache (DaZ). Spannungsfelder – Potenziale – Perspektiven. Göttingen: Universitätsverlag, 180-227. [= Materialien und Studien. Deutsch als Fremd- und Zweitsprache Band 112]